ADA KARENA KEKACAUAN JAKARTA

Dalam sebuah wawancara radio, Wimar Witoelar berhasil mengorek keterangan dari Benny dan Mice, bahwa karya mereka lahir dari kacaunya situasi Jakarta yang membuat ibukota ini menjadi hunian dengan penghuni yang “keadaannya lucu”.

Ihwal kekacauan perkembangan Jakarta yang membuahkan kehidupan konyol itu sebenarnya bukan hal baru. Hal ini setidaknya telah diendus ketika pada 1995 sejumlah akademisi Indonesia-Belanda dari pelbagai latarbelakang ilmu berkumpul di Leiden, Belanda, untuk membahas perkembangan Kota Jakarta dan penghuninya, yang hasilnya kemudian dibukukan sebagai Jakarta-Batavia: Socio-cultural essays pada 2000. Lantas pada 2003—hampir bersamaan dengan mulainya Benny dan Mice menjadi pengisi tetap rubrik kartun di Kompas Minggu—pengamat kota Marco Kusumawijaya menerbitkan buku kumpulan esainya, Jakarta: Metropolis Tunggang Langgang.

Jakarta memang kota yang tergopoh-gopoh, bahkan tunggang-langgang. Sebagai ibukota Indonesia, ia mengalami banyak perubahan luarbiasa, terutama dalam beberapa dasawarsa setelah perang. Migrasi penduduk yang sudah menjadi fenomena sejak Jakarta masih bernama Batavia, berlanjut selama periode itu pada skala lebih besar, sehingga menjadikan komposisi kelompok sosial di Jakarta sangat beragam. Penduduk Jakarta bukanlah orang-orang yang dipilih secara khusus dan mereka telah terpengaruh oleh gaya hidup dan budaya metropolitan yang sibuk. Jakarta adalah sebuah kuali pelebur (melting pot), tempat orang Betawi, Batak, Sunda, Jawa, Makassar, Cina, Arab, sampai India lumer jadi satu. “Di Jakarta, Tuhan sedang membuat orang Indonesia,” ujar Lance Castles. Jakarta adalah satu-satunya kota yang paling Indonesia.

Laju perubahan terasa lebih hebat lagi pada akhir 1980-an dan awal 1990-an. Perubahan dalam periode ini sangat berbeda dengan sebelumnya karena skala pelebaran kota menjadi sangat besar, melibatkan banyak sekali pembangunan, dan memapankan penggabungan Jakarta dengan wilayah sekitarnya yang terkenal sebagai konsep Jabodetabek yang telah dimulai sejak 1970-an.

Metaformosis perkotaan yang cepat itu semakin menjadikan Jakarta paling unggul di antara kota lain di Indonesia, disertai perubahan fundamental gaya hidup penduduknya, terutama yang berasal dari kelas menengah dan atas. Pada satu sisi, mereka mempertahankan kebudayaan daerah masing-masing, di sisi lain mereka merupakan bagian dari kebudayaan metropolitan atau nasional yang belum terbentuk.

Di bawah kendali rezim tamak Orde Baru, Jakarta rupanya dipacu lari tunggang-langgang ke arah yang salah. Kota dan ruang hanya menjadi alat pertumbuhan. Akibatnya, masyarakat Jakarta kecolongan kesempatan untuk menikmati kota yang tujuan sejatinya adalah sebuah permukiman manusia. Jakarta tidak mengarah ke metropolis yang diimpikan, melainkan ke arah miseropolis, kota yang bergelimang kesengsaraan, semrawut tak terkendali, tanpa identitas dan keanggunan serta kemesraan, miskin akan fasilitas dan utilitas kota, yang mengakibatkan penderitaan bagi masyarakatnya. Arus reformasi politik yang pecah pada 1998, tidak saja melengserkan Soeharto tetapi juga merobohkan sistem lama yang melindungi Jakarta dari dorongan masyarakat agar memiliki pemerintah yang transparan. Segera tampak bahwa kekacauan Jakarta itu sungguh bukan suatu ceracau sejumlah pengamat belaka.

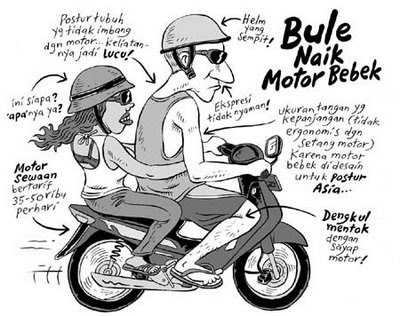

Tahun-tahun Benny dan Mice mencipta adalah saat puncak segala masalah yang digambarkan oleh para pengamat itu mulai tampil sebagai kenyataan. Saat itu, siapa pun dapat merasakan dan melihat betapa Jakarta mengalami kekacauan—kalau tidak disebut kegagalan—arah pembangunan. Tak terkecuali Benny dan Mice sebagai penghuninya. Namun bagi Benny dan Mice, kekacauan Jakarta adalah sumber inspirasi, mereka “bekerja sebagai pengamat yang berpandangan tajam… sebagai antropolog dan sosiolog par excellence”. Inilah fakta bahwa mereka hadir dengan kesadaran untuk ikut dan terus menempatkan diri bersama arus besar dari berbagai upaya pengungkapan dan pemahaman akan kehidupan dan berbagai persoalan kekacauan Jakarta yang hadir dan merebak sejak 1990-an.